一、避居东舜习礼十年整

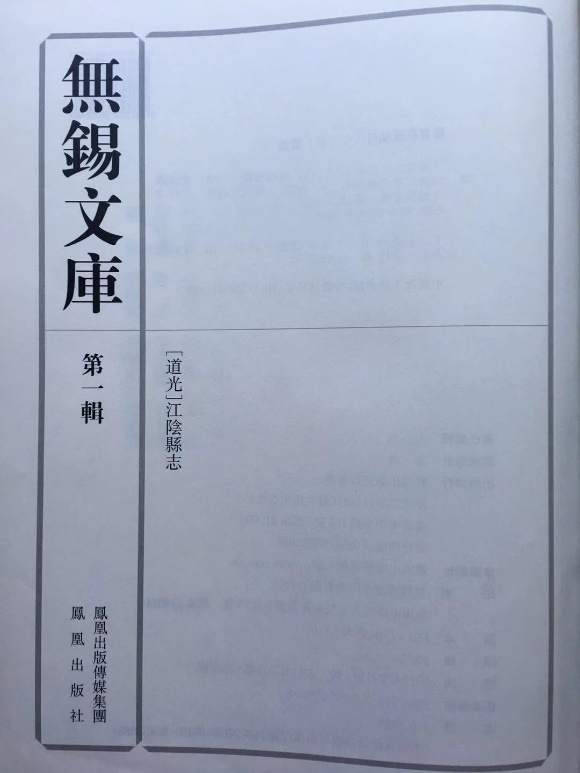

一、避居东舜习礼十年整 2、关于时间的记载。《泾里志》卷九《人物篇(九).流寓》记载倪云林“元末奉母避乱,移家江渚……”,这里对倪瓒来到长泾的时间写到了元末;《江阴县志》则有元末倪瓒移居长泾的具体年份,前面提及的倪瓒公元1353年避乱和1363年妻子的亡故,这些时间点倪瓒自己写入了对妻子的悼亡诗中,此内容在《江阴县志》有记载,出自凤凰出版社[道光]庚子版本《江阴县志》P706页(见上图)。倪瓒避居长泾10年后相濡以沫的妻子蒋氏去世,这对于倪瓒来说是很大的打击,翌年正月,他怀着无比沉痛的心情作悼妻诗:“幻形梦境是耶非,缥缈风鬟云雾衣。一片松间秋月色,夜深惟有鹤来归。梅花夜月耿冰魂,江竹秋风洒泪痕。天外飞

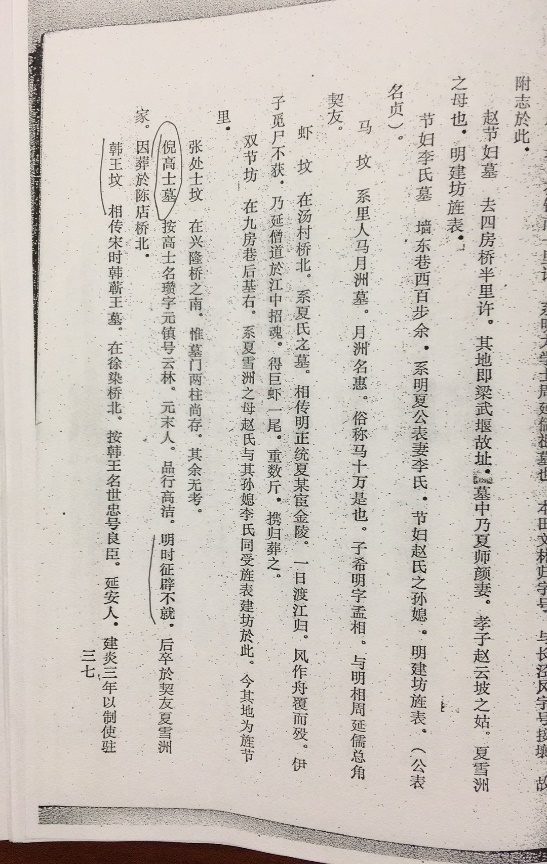

2、关于时间的记载。《泾里志》卷九《人物篇(九).流寓》记载倪云林“元末奉母避乱,移家江渚……”,这里对倪瓒来到长泾的时间写到了元末;《江阴县志》则有元末倪瓒移居长泾的具体年份,前面提及的倪瓒公元1353年避乱和1363年妻子的亡故,这些时间点倪瓒自己写入了对妻子的悼亡诗中,此内容在《江阴县志》有记载,出自凤凰出版社[道光]庚子版本《江阴县志》P706页(见上图)。倪瓒避居长泾10年后相濡以沫的妻子蒋氏去世,这对于倪瓒来说是很大的打击,翌年正月,他怀着无比沉痛的心情作悼妻诗:“幻形梦境是耶非,缥缈风鬟云雾衣。一片松间秋月色,夜深惟有鹤来归。梅花夜月耿冰魂,江竹秋风洒泪痕。天外飞 鸾惟见影,忍教埋玉在荒村。”诗后自注:“君姓蒋氏,讳圆明,字寂照,暨阳人也。年二十一(指虚岁,周岁20)归于我,勤俭睦雍,乡里称其孝教。岁巳(1353年),奉姑挈家避地江渚,又一年不事膏沐,游心恬淡,时年四十有七矣,如是者十一年。癸卯(1363年)九月十五日微示疾,十八日清晨溘然而逝。甲辰(1364年)正月二十四日题。”所以据《江阴县志》收载倪瓒自注说明他避居长泾是公元1353年,妻子去世在公元1363年,此段时间有十年整,跨11个年头。

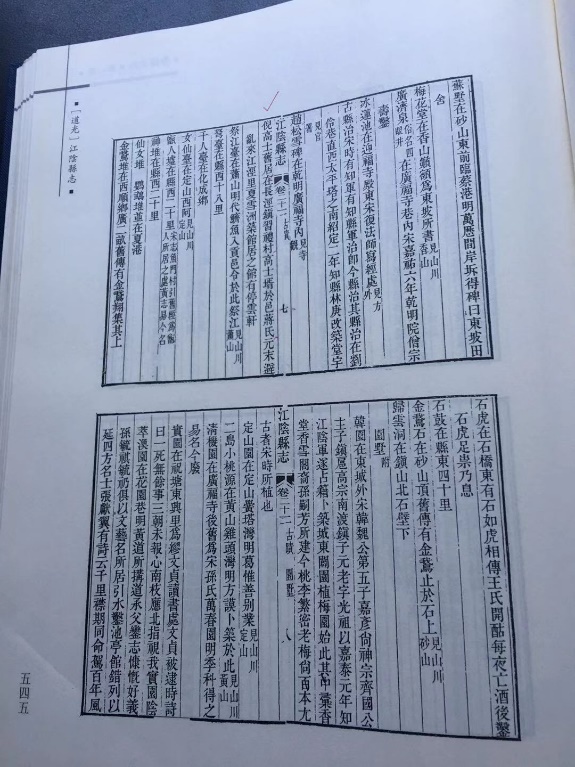

鸾惟见影,忍教埋玉在荒村。”诗后自注:“君姓蒋氏,讳圆明,字寂照,暨阳人也。年二十一(指虚岁,周岁20)归于我,勤俭睦雍,乡里称其孝教。岁巳(1353年),奉姑挈家避地江渚,又一年不事膏沐,游心恬淡,时年四十有七矣,如是者十一年。癸卯(1363年)九月十五日微示疾,十八日清晨溘然而逝。甲辰(1364年)正月二十四日题。”所以据《江阴县志》收载倪瓒自注说明他避居长泾是公元1353年,妻子去世在公元1363年,此段时间有十年整,跨11个年头。 (3)倪瓒到长泾十年后情绪安然寂静。至正二十三年(公元1363年)倪瓒所作《幽居图》更是表达了淡泊隐士的心态。是图绘浅水遥岑,幽居逸景,倪瓒以干笔擦出一抹淡淡小远山,两株细瘦清癯的树,茅屋掩映,数块横卧大石,寥寥数笔,勾勒出淡洁明净之境,悠悠隐世安居逸情。画中见题“四月芳林新雨余,碧梧翠竹满幽居。焚香燕坐心如水,手卷湘帘写道书。至正癸卯四月写赠仁□医师,云林生瓒。”云林安然寂静、无尘嚣纷争之向往,尽在山水不语中。

(3)倪瓒到长泾十年后情绪安然寂静。至正二十三年(公元1363年)倪瓒所作《幽居图》更是表达了淡泊隐士的心态。是图绘浅水遥岑,幽居逸景,倪瓒以干笔擦出一抹淡淡小远山,两株细瘦清癯的树,茅屋掩映,数块横卧大石,寥寥数笔,勾勒出淡洁明净之境,悠悠隐世安居逸情。画中见题“四月芳林新雨余,碧梧翠竹满幽居。焚香燕坐心如水,手卷湘帘写道书。至正癸卯四月写赠仁□医师,云林生瓒。”云林安然寂静、无尘嚣纷争之向往,尽在山水不语中。 (4)倪瓒在长泾头十年最后的平静生活写照。倪瓒在长泾时为友人作《江渚风林》画时写过这么一首诗“江渚暮潮初落,风林霜叶浑稀。倚杖柴门阒寂,怀人山色依微。戏为胜伯徵君写此,并赋小诗。倪瓒至正癸卯九月望日。” 至正癸卯九月望日正是他妻子染病“微示疾”的那天,当时不知妻子即将大限的倪瓒心情颇好,欣然为胜伯徵君作画提诗,然后这是他平静的隐居生涯的尾声了,15日当天“微示疾”的妻子没过几天却溘然而逝。倪瓒沉浸在丧妻的悲痛中好久,除上文所提的悼妻诗,至正二十五年(1365年)清明,他又写下这样一首悼亡诗:“春风雨多曾少晴,愁眼看花欲泪倾。抱膝长吟酬短世,伤心上巳复清明。乱离漂泊竟终老,彼此去住难为情。孤生吊影吾与我,远水沧浪堪濯缨。”倪瓒对江阴妻子蒋氏可谓一往情深,任岁月流逝,他始终忘不了她。

(4)倪瓒在长泾头十年最后的平静生活写照。倪瓒在长泾时为友人作《江渚风林》画时写过这么一首诗“江渚暮潮初落,风林霜叶浑稀。倚杖柴门阒寂,怀人山色依微。戏为胜伯徵君写此,并赋小诗。倪瓒至正癸卯九月望日。” 至正癸卯九月望日正是他妻子染病“微示疾”的那天,当时不知妻子即将大限的倪瓒心情颇好,欣然为胜伯徵君作画提诗,然后这是他平静的隐居生涯的尾声了,15日当天“微示疾”的妻子没过几天却溘然而逝。倪瓒沉浸在丧妻的悲痛中好久,除上文所提的悼妻诗,至正二十五年(1365年)清明,他又写下这样一首悼亡诗:“春风雨多曾少晴,愁眼看花欲泪倾。抱膝长吟酬短世,伤心上巳复清明。乱离漂泊竟终老,彼此去住难为情。孤生吊影吾与我,远水沧浪堪濯缨。”倪瓒对江阴妻子蒋氏可谓一往情深,任岁月流逝,他始终忘不了她。

3、明初颠沛离开长泾。明政权初时亦向倪瓒伸出了橄榄枝,朱元璋曾召其进京供职,但其坚辞不赴。《泾里志》卷七《古迹篇(倪高士慕)》里记载云“按高士名瓒字元镇号云林,元末人,品行高洁,明时征辟不就”。倪瓒非但未出仕,还曾出言明志,在明洪武五年(公元1372)五月二十七日倪瓒曾作《题彦真屋》诗云:“只傍清水不染尘”,表示不愿做官,甚至也有点看不上明政权的意思。确实,进入了新政权统治,倪瓒在画上题诗书款却只写甲子纪年,不用洪武纪年,这样的态度不是不待见明政权,而是分明的厌恶了,所以可以想象来自新政权的政治迫害也是在所难免。而且明政权的秋后算账是极严酷的。因而公元1366年张士诚政权灭亡、洪武政权建立后,倪瓒就再也不能在长泾安稳隐居了,因为长泾离他老家仅仅三十里,明政权精明的差衙随时都可能找到他。

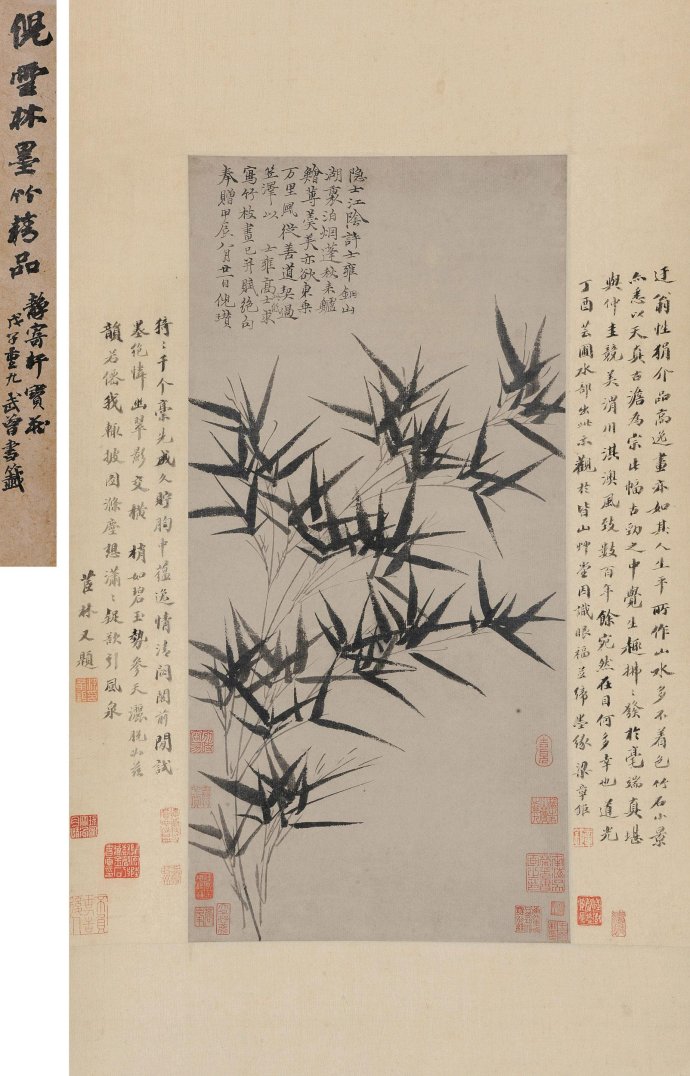

3、明初颠沛离开长泾。明政权初时亦向倪瓒伸出了橄榄枝,朱元璋曾召其进京供职,但其坚辞不赴。《泾里志》卷七《古迹篇(倪高士慕)》里记载云“按高士名瓒字元镇号云林,元末人,品行高洁,明时征辟不就”。倪瓒非但未出仕,还曾出言明志,在明洪武五年(公元1372)五月二十七日倪瓒曾作《题彦真屋》诗云:“只傍清水不染尘”,表示不愿做官,甚至也有点看不上明政权的意思。确实,进入了新政权统治,倪瓒在画上题诗书款却只写甲子纪年,不用洪武纪年,这样的态度不是不待见明政权,而是分明的厌恶了,所以可以想象来自新政权的政治迫害也是在所难免。而且明政权的秋后算账是极严酷的。因而公元1366年张士诚政权灭亡、洪武政权建立后,倪瓒就再也不能在长泾安稳隐居了,因为长泾离他老家仅仅三十里,明政权精明的差衙随时都可能找到他。 题签:倪云林墨竹精品,静寄轩宝藏,戊子重九武曾书签。

题签:倪云林墨竹精品,静寄轩宝藏,戊子重九武曾书签。 2、安享晚年。回乡的倪瓒已是年老体衰,常常生病,正好离邹家不远有位年轻的乡村郎中夏颧,据说也是邹家的姻戚,倪瓒常去求医,一来二往,两人竟结下忘年之交,成为志趣相投的烟霞契友。夏颧人称东舜儒医,字叔度,号雪洲,他的父亲在元朝曾经当过上海县主簿,在他很小的时候便去世了,夏颧长大后没有像父亲那样混迹官场,而是扎根在乡间,拜名医为师,走上了悬壶济世之路,他的医术高明有证可鉴,(1974年,在江阴长泾龙集嘴夏颧古墓中,出土了极为罕见的明代医疗器械,包括外科手术刀、铁质小剪刀和探针、铜质钗、猪鬃毛刷、药罐、淋洗瓷壶、瓷香薰等器物,现收藏于江阴博物馆。)医术高明的夏颧对名利非常淡漠,却喜欢结交一些文人墨客。自从与倪瓒相交,对他十分仰慕,见他老人家体弱多病,为方便诊疗,干脆把他

2、安享晚年。回乡的倪瓒已是年老体衰,常常生病,正好离邹家不远有位年轻的乡村郎中夏颧,据说也是邹家的姻戚,倪瓒常去求医,一来二往,两人竟结下忘年之交,成为志趣相投的烟霞契友。夏颧人称东舜儒医,字叔度,号雪洲,他的父亲在元朝曾经当过上海县主簿,在他很小的时候便去世了,夏颧长大后没有像父亲那样混迹官场,而是扎根在乡间,拜名医为师,走上了悬壶济世之路,他的医术高明有证可鉴,(1974年,在江阴长泾龙集嘴夏颧古墓中,出土了极为罕见的明代医疗器械,包括外科手术刀、铁质小剪刀和探针、铜质钗、猪鬃毛刷、药罐、淋洗瓷壶、瓷香薰等器物,现收藏于江阴博物馆。)医术高明的夏颧对名利非常淡漠,却喜欢结交一些文人墨客。自从与倪瓒相交,对他十分仰慕,见他老人家体弱多病,为方便诊疗,干脆把他 接到自己家里,并专门为他盖了三间屋,让他住在里面安享晚年。此事《泾里志》卷九《人物篇(九)流寓》有记载。倪瓒将其中一间命名为“澄怀堂”,含义是怀

接到自己家里,并专门为他盖了三间屋,让他住在里面安享晚年。此事《泾里志》卷九《人物篇(九)流寓》有记载。倪瓒将其中一间命名为“澄怀堂”,含义是怀 念江阴籍妻子蒋氏;另一间取名“停云轩”,意思是我倪云林就在这里住下来了;还有一间起了个“三近斋”的名字,这是指第三间屋靠近夏颧的书房。倪瓒住在夏颧那儿,平日里鼓琴弈棋,赋诗作画,相处甚欢,可以说倪瓒回归乡里后在夏颧处得以安享晚年。

念江阴籍妻子蒋氏;另一间取名“停云轩”,意思是我倪云林就在这里住下来了;还有一间起了个“三近斋”的名字,这是指第三间屋靠近夏颧的书房。倪瓒住在夏颧那儿,平日里鼓琴弈棋,赋诗作画,相处甚欢,可以说倪瓒回归乡里后在夏颧处得以安享晚年。